(JIS A1481-1準拠)

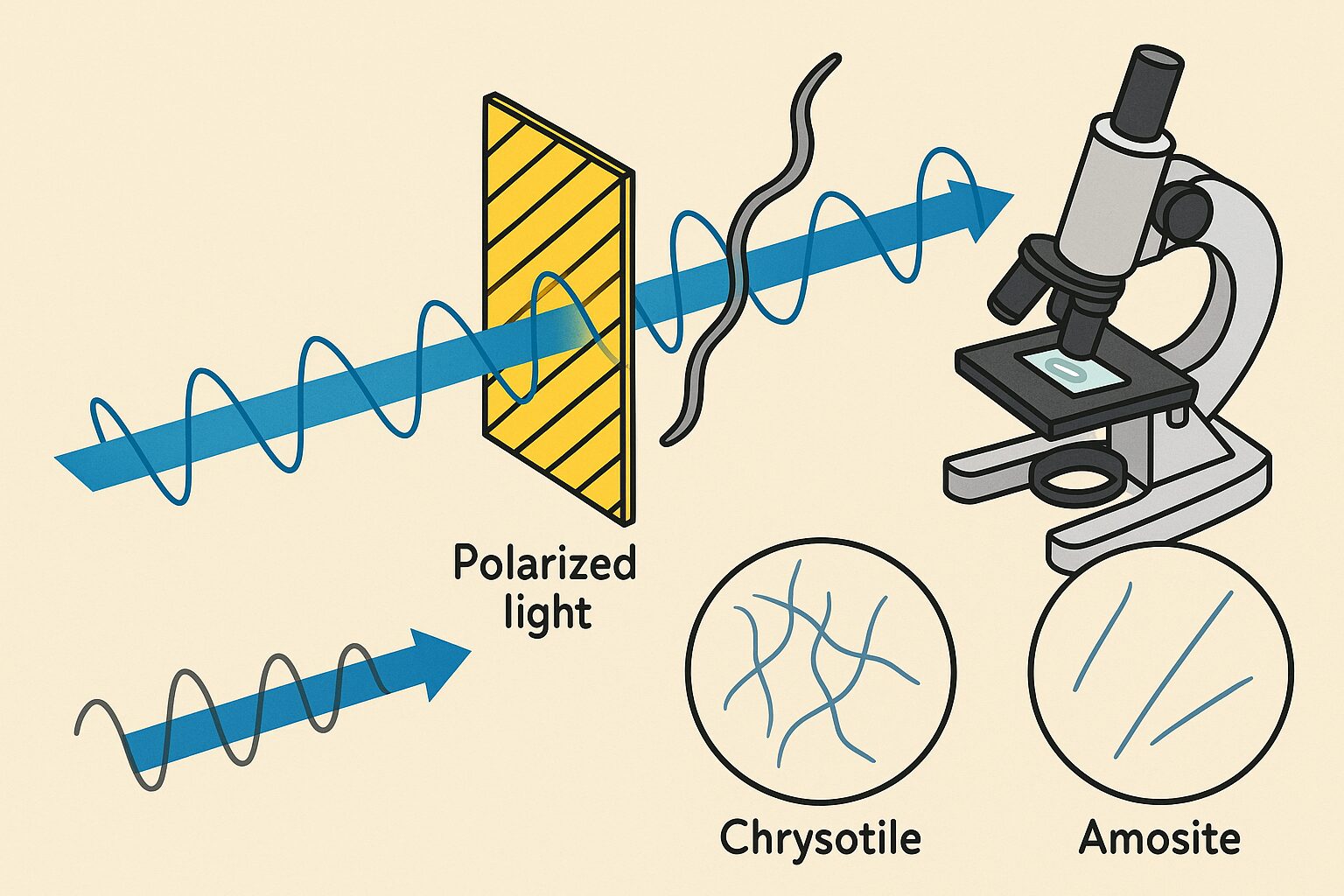

- 偏光顕微鏡の原理

自然光は進行方向(z軸)にまっすぐ進みますが、同時に電磁波であるため、進行方向と直交するx軸・y軸方向にも振動しながら伝わります。

この自然光を「偏光板」や「鋭敏色板」などのフィルターに通すことで、特定方向に振動が揃った「偏光」を作り出します。

偏光顕微鏡は、この偏光を試料に通し、アスベスト繊維特有の光学的性質を観察する仕組みです。

- アスベスト観察の評価ポイント

JIS A1481-1に基づく偏光顕微鏡分析では、アスベスト繊維の以下の6つの特性を観察します。

- 形態(Morphology)

- 色・多色性(Color & Pleochroism)

- 複屈折(Birefringence)

- 消光特性(Extinction Character)

- 伸長の符号(Sign of Elongation)

- 屈折率(Refractive Index)

これらの組み合わせにより、種類ごとに異なるアスベストを判別可能です。

- 形態の観察(ステップ①)

- 観察条件:光源と試料の間に偏光板を1枚挿入(オープンニコル)

- 観察対象:繊維の形態・長さ・アスペクト比

特徴

- クリソタイル(白石綿)

クネクネと曲がった繊維形態を示す。 - アモサイト(茶石綿)、クロシドライト(青石綿)、その他角閃石系

比較的直線状の繊維が多い。

JISで定義される「アスベスト様形態」

- 長さ:5µm超

- アスペクト比(長さ/幅):20:1以上

- その他、束状・針状の形態

- 写真例(400倍観察)

- 写真1:クリソタイルの形態(湾曲した繊維)

- 写真2:アモサイトの形態(直線的な繊維)